3.3. Szenario Rietz

Zum Szenario Rietz zusammengefasst wurden die Orte

- Glienicke

- Herzberg

- Lindenberg

- Hartensdorf

- Pfaffendorf

- Wilmersdorf

- Görzig

- Görzig Gewerbe

- Raßmannsdorf

- Rietz-Neuendorf

- Sauen

- Groß/Klein Rietz

(Die Tabelle simuliert im ersten Blatt "e" eine zweijährige Wärmebilanz pro Person in Tagesschritten, einschließlich des Ladeverhaltens des Saisonspeichers. Die Parameter werden rechts in blaue Felder eingegeben. Hat man sich durch alle 731 Tage gescrollt, erscheint Blatt "t" und berechnet dazu aus weiteren Parametern und Eingabegrößen das Gesamtergebnis. Die Blätter h, u und s dienen zur Abschätzung von Hauptverteilung und Unterverteilung im Wärmenetz sowie zum Erfassen der Siedlungsparameter. Weitere Formate lassen Formeln einsehen und sind auch zur Durchführung eigener Berechnungen geeignet.)

Die Rechnung geht von realistischen, eher vorsichtig gewählten Zahlen aus und arbeitet mit Pauschalen. Länge und Auslegung des Fernwärmenetzes z.B. wurden über die mittlere Grundstücksgröße abgeschätzt.

Setzt man den Wärmeverbrauch im Durchschnitt auf 80 kWh/a/m², entspricht das bei den gegebenen Wohn- und Gewerbeflächen einem Jahresbedarf von 5905 kWh pro Kopf für Heizung und Warmwasser, Endenergie, also ohne Berücksichtigung der Verluste des Versorgungssystems. Für die ganzjährige Wärmeversorgung der Bewohner sind, jetzt auch unter Berücksichtigung der Systemverluste, ein zylindrischer Erdspeicher mit 90m Durchmesser bei 90m Tiefe und eine Kollektorfäche von ca. 0,1 km² erforderlich, 30% davon Röhrenkollektoren. Bei der Aufstellung der Kollektoren auf freiem Feld ergeben sich 0,27 km² Platzbedarf, also 0,2% der 130 km² Gesamtfläche.

Der Fremdenergieeinsatz beträgt 3,3% bezüglich der verbrauchten Wärme, Elektroenergie für Umwälzpumpen.

Die laufenden Kosten ergeben monatlich 82 Euro/Kopf, ohne Berücksichtigung von eventuellen Darlehenszinsen oder Fördergeldern.

Das ist mehr als in Deutschland bisher monatlich für Gebäudeenergie ausgegeben werden musste, bundesdurchschnittlich 65,4 Euro/Kopf (ohne CO2-Steuer).

Als Durchschnittswert zeigt diese Zahl nicht die Aufwendungen im Einzelfall, die noch von der Gebäudesituation abhängen. Man kann sie auch nicht zum Vergleich in die üblichen Angaben von €/kWh für verschiedene Energieträgerarten umrechnen, weil jene weder Kosten für Heizungsanlagen noch CO2-Steuern enthalten.

Hauptanteile der Kosten:

Fernwärmenetz mit Pumpen und Hausanschlüssen: 39%

Kollektoren und deren Aufstellung: 28%

Baunebenkosten: 20%

Das sind zugleich die wichtigsten Ansätze zur Kostensenkung. Die Mehrwertsteuer sollte bei der Brisanz des Themas ins Auge gefasst werden, alle Ausgangszahlen sind Bruttopreise.

Der Saisonspeicher ist mit allen Bohrungen, Schlitzwänden, Abdeckungen und Pufferspeichern zu etwa 2% an den Aufwendungen beteiligt.

In der Übergangsperiode wird der bundesdurchschnittliche Energiebedarf für Niedertemperaturwärme von 10.600 kWh/a/Kopf zugrunde gelegt. Für die Lücke müssen die dritte Fernwärmeleitung mit >60°C und das Heizkraftwerk mit 4MW elektrischer Leistung aufkommen. Hiermit sind vergleichsweise geringe zusätzliche Investitionen aber durch den Brennstoffverbrauch höhere laufende Kosten verbunden. Mit allem anderen zusammen ergeben sich monatlich 101 Euro/Kopf, bei einem schon eingepreisten Fremdenergieeinsatz von 39%. Die Haltbarkeit der Komponenten wurde berücksichtigt und ihre Wartung mit 160€ pro Jahr und Haushalt eingeplant.

Die Investition für Rietz beläuft sich auf 85 Millionen Euro. Sie wird durch die monatlichen Raten der Abnehmer innerhalb der Abschreibungsfrist getilgt.

Hier die Darstellung der Größenordnungen:

(Die reale Beanspruchung von Flächen, hängt von der konkreten Planung ab und würde in einer Bürgerabstimmung beschlossen)

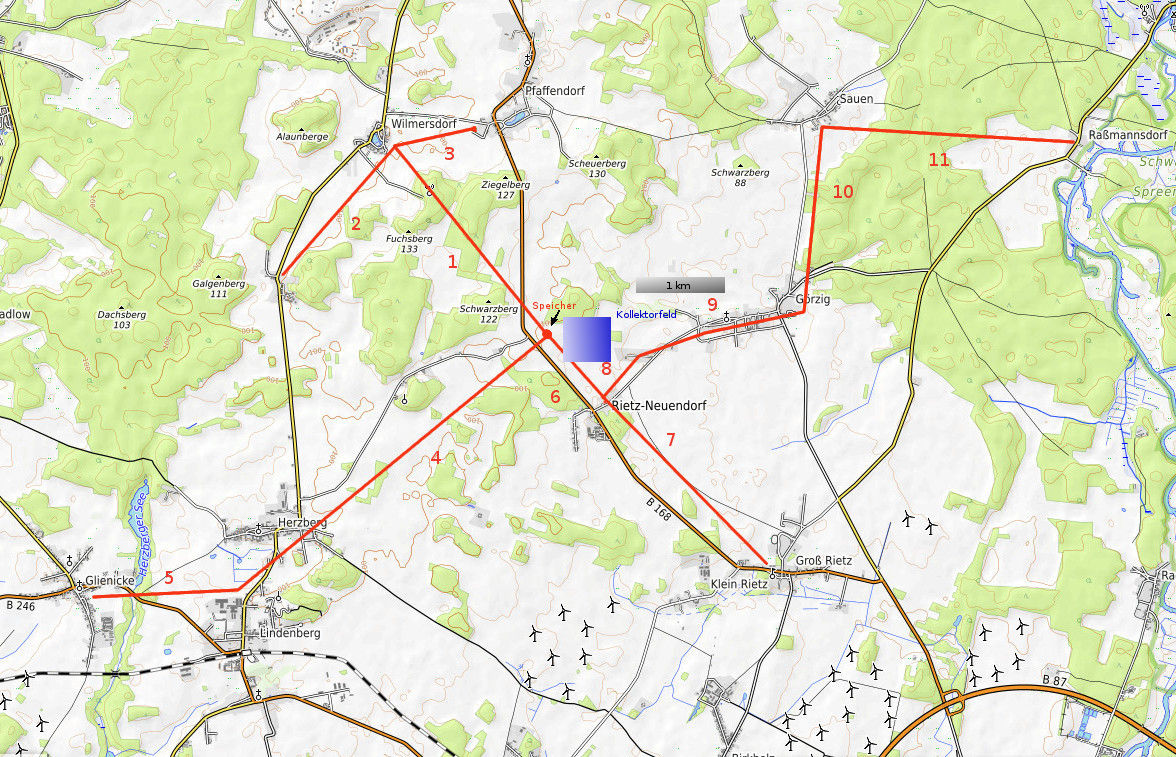

Bild 1: Gemeindeverbund "Rietz" mit Saisonspeicher (rot) und Kollektorfeld (blau)

(Klick auf Bild zum Vergrößern)

Für den ländlichen Raum gäbe es die klimaneutrale Alternative, mit dem Holzzuwachs der Wälder zu heizen. Auch dafür existiert hier ein Überschlag:Tabelle.

Die Ergebnisse zeigen aber kaum Kostenunterschiede zur Fernwärmeoption, insbesondere bei zum Mindestlohn eingerechnetem Arbeitsaufwand fürs Vorbereiten und Heizen:

Durchschnittliche Kosten nach Sanierung der Gebäude auf 80kWh/m²/a: 640 €/a/Kopf = monatlich 53 €/Kopf

Durchschnittliche Kosten nach Sanierung, einschließlich persönlichem Aufwand: 1.160 €/a/Kopf = monatlich 97 €/Kopf

Durchschnittliche Kosten vor der Sanierung: 978 €/a/Kopf = monatlich 82 €/Kopf

Durchschnittliche Kosten vor der Sanierung, einschließlich persönlichem Aufwand: 1.915 €/a/Kopf = monatlich 160 €/Kopf

Gleichwohl besteht diese Möglichkeit, weil der Holzzuwachs in den zugehörigen Wäldern den Bedarf mehr als doppelt abdecken könnte: 9% der verfügbaren Fläche müssten bei moderater Sanierung der Gebäude bewaldet sein (16% bei aktuellem Energiebedarf). Im Bundesdurchschnitt sind 31% bewaldet.

Fazit: Die komplette Heizwärmeversorgung könnte bei Komfortverzicht und nicht gerechnetem Arbeitsaufwand um 20 bis 30 Euro pro Person und Monat preiswerter sein, wenn sie mit dem anfallenden Zuwachs an Restholz gedeckt würde. (Laufender Diesel- und Stromverbrauch für Holztransport und Aufbereitung wurden nicht einbezogen.)

Tabellen zum Rechnen in weiteren Formaten hier.

--->home

--->weiter