3.5. Szenario Cottbus

In Cottbus leben 100.000 Einwohner in 22.000 Gebäuden auf 165 km² Fläche, wobei die reinen Siedlungsgebiete ungefähr 43km² umfassen.

Eine Wärme-Komplettversorgung aller Gebäude nach Heliogaia wird durch Tabelle "cottbus_rechentabelle.html" modelliert. Diese Rechnung geht von realistischen, eher vorsichtig gewählten Zahlen aus. Zum Aufdecken systematischer Fehler wurde eine gegen die anderen Szenarien noch weiter pauschalisierte Herangehensweise gewählt (ohne eine tägliche Energiebilanz im Jahresgang).

Setzt man den Wärmeverbrauch im Durchschnitt auf 80 kWh/a/m², entspricht das bei den gegebenen Wohn- und Gewerbeflächen einem Jahresbedarf von 5321 kWh pro Kopf für Heizung und Warmwasser, Endenergie, also ohne Berücksichtigung der Verluste des Versorgungssystems.

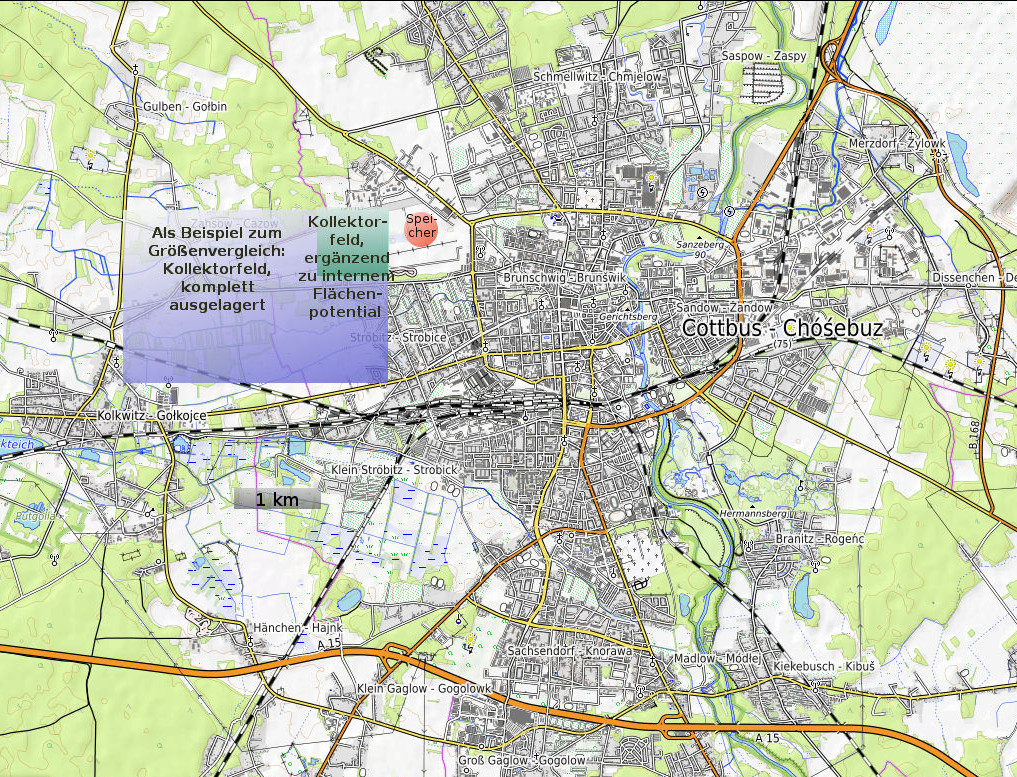

Für die ganzjährige Wärmeversorgung von Cottbus sind, jetzt auch unter Berücksichtigung der Systemverluste, ein zylindrischer Erdspeicher mit 400m Durchmesser bei 140m Tiefe und eine Kollektorfläche von 2 km² erforderlich, 30% davon Röhrenkollektoren. Bei der ausschließlichen Aufstellung der Kollektoren auf freiem Feld ergeben sich 5 bis 6 km² Platzbedarf, 3,4% der Gesamtfläche.

Der Fremdenergieeinsatz beträgt 3,3% bezüglich der verbrauchten Wärme, Elektroenergie für Umwälzpumpen.

Die laufenden Kosten ergeben im Schnitt monatlich 46 Euro/Kopf, ohne Berücksichtigung von eventuellen Darlehenszinsen oder Fördergeldern.

Das ist viel weniger als in Deutschland monatlich bisher für Gebäudeenergie ausgegeben werden muss, bundesdurchschnittlich 65,4 Euro/Kopf (ohne CO2-Steuer).

Diese Zahl zeigt nicht die Kosten im Einzelfall, die von der konkreten Gebäudesituation abhängen. Man kann sie auch nicht zum Vergleich in die üblichen Angaben von €/kWh für verschiedene Energieträgerarten umrechnen, weil jene weder Aufwendungen für Heizungsanlagen noch CO2-Abgaben enthalten.

Hauptanteile der Kosten:

Fernwärmenetz mit Pumpen und Hausanschlüssen: 22%

Kollektoren und deren Aufstellung: 38%

Baunebenkosten: 20%

Das sind zugleich die wichtigsten Ansätze zur Kostensenkung. Die Mehrwertsteuer sollte bei der Brisanz des Themas ins Auge gefasst werden, die Ausgangszahlen sind Bruttopreise.

Der im offenen Kreislauf betriebene Saisonspeicher ist mit allen Bohrungen, Schlitzwänden, Abdeckungen und Pufferspeichern nur zu 1 bis 2% an den Aufwendungen beteiligt.

In der Übergangsperiode wird der bundesdurchschnittliche Energiebedarf für Niedertemperaturwärme von 10.600 kWh/a/Kopf zugrunde gelegt. Für die Lücke müssen die dritte Fernwärmeleitung mit >60°C und das Heizkraftwerk mit 143 MW elektrischer Leistung aufkommen. Hiermit sind vergleichsweise geringe zusätzliche Investitionen aber durch den Brennstoffverbrauch höhere laufende Kosten verbunden. Mit allem anderen zusammen ergeben sich monatlich 70 Euro/Kopf, bei einem schon eingepreisten Fremdenergieeinsatz von 48%. Die Haltbarkeit der Komponenten wurde berücksichtigt und ihre Wartung mit 160€ pro Jahr und Haushalt eingeplant.

Die Gesamtinvestition beläuft sich auf 1,4 Milliarden Euro. Sie wird durch die monatlichen Raten der Abnehmer innerhalb der Abschreibungsfrist getilgt.

Abbildung 1 zeigt die zu erwartenden Größenbeziehungen und Ausmaße ohne Beachtung der geologischen Gegebenheiten oder der Eigentumsverhältnisse, nur für eine erste optische Orientierung. Die wirkliche Flächenzuordnung obliegt dem Planer und letztlich dem Bürgerentscheid. Das blau unterlegte Feld zeigt den Flächenbedarf vollständig ausgelagerter Kollektoren mit allen zur Montage, Wartung und Verschattungsverhinderung nötigen Rändern und Zwischenräumen. Zwei Drittel davon sind nicht von Kollektoren überdeckt und sollen weiterhin in bestimmtem Maße landwirtschaftlich genutzt werden. Dennoch, wie die Proportionen zeigen, ergibt sich ein kaum zu vermittelnder Flächenbedarf.

Zweite Variante (grün unterlegt):

Rechnet man für Cottbus mit einem Wärmebedarf von 80 kWh/a/m² als Sanierungsziel bei Einbindung des laut [5], S.215 vorhandenen innerstädtischen Solarflächenpotentials von 1.577.500 m², so liefert die Rechnung bei voller Auslegung mit Röhrenkollektoren unwesentliche Abweichungen im finanziellen Aufwand, dagegen aber weniger als 1 km² zusätzlich notwendiges externes Kollektorfeld (in der Abbildung grün unterlegt). Der Netzaufbau müsste dann analog zum Szenario für Berlin geschehen. Diese Variante erscheint gut realisierbar.

Bild 1: Die Stadt Cottbus mit Saisonspeicher (rot) und zwei Varianten Kollektorfeld (blau- Härtetest, grün- realistisch)

(Klick auf Bild zum Vergrößern)

Tabellen zum Rechnen in weiteren Formaten hier.--->home

--->weiter